【完全ガイド】コーチングとティーチングのやり方

2025.07.08

人材育成において、コーチングとティーチングは欠かせない二つのアプローチです。しかし、これらの違いを正確に理解し、適切に使い分けている人は意外と少ないのが現状です。本記事では、これらの効果的な使い分け方について解説します。

コーチングとティーチングの基礎知識

コーチングとは何か?

コーチングとは、対話を通じて相手の気づきを促し、自ら考え行動できるよう支援するプロセスです。日本コーチ連盟(JCF)によれば、「本人特有の感情や思考のはたらきを行動の力に変えることで目標達成や自己実現を促す、コミュニケーション技術」と定義されています。

コーチングの特徴:

– 質問によって気づきを促す

– 相手自身の答えを重視する

– 自律性と主体性を育む

ティーチングとは何か?

一方、ティーチングは知識やスキルを体系的に伝達するプロセスです。ティーチャー(指導者)は特定の情報や技術を持ち、それを学習者に効果的に伝えることに焦点を当てます。

ティーチングの主な特徴:

– 知識・技術の伝達を重視する

– 明確な学習目標がある

– 体系的なカリキュラムに基づく

– 指導者が主導権を持つ

– 成果の評価システムがある場合が多い

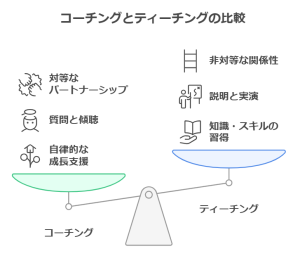

コーチングとティーチングの主な違い

1.目的:コーチングは自律的な成長支援、ティーチングは知識・スキルの習得

2.アプローチ:コーチングは質問と傾聴、ティーチングは説明と実演

3.関係性:コーチングは対等なパートナーシップ、ティーチングは非対等な関係性

人材育成の実践では、業務スキルレベルに応じた指導法の使い分けが重要とされています。新入社員や新規プロジェクト参画者には明確な指示を与えるティーチングが効果的で、業務に慣れた段階では上司や先輩がコーチングを活用することで判断力や創造性が育まれることが多くの現場で明らかになっております。

誤用した場合の問題点

コーチングの誤用による問題:

– 知識不足段階での過剰使用

基礎知識がない相手へのコーチング過剰は「答えを教えてもらえない」というフラストレーションを生みます。

– 放任との混同

「自分で考えさせる」という名目での指導放棄は見捨てられ感を生みます。

– 形式的な質問

誘導尋問のような質問は不信感を招きます。

ティーチングの誤用による問題:

– 一方的な知識伝達

相手の理解度を確認せずに一方的に教えると知識が定着しません。

– 自律性の阻害

常に答えを与え続けると「自分で考える力」が育ちません。

– モチベーション低下

意味づけなしのティーチングは学習意欲を下げます。

上司の指導方法は部下のメンタルヘルスに影響を与えることが広く認識されています。適切な指導法の使い分けは、チームの心理的安全性に関わる重要な要素と考えられます。

効果的なコーチングとティーチングのやり方

コーチングの基本ステップ

効果的なコーチングは体系的なプロセスで進めます。まず、信頼関係を構築し、相手が本音を話せる環境を作ります。次に、明確な目標設定を行い、そこへ向かうための道筋を見出します。効果的な質問と傾聴を通じて相手の考えを引き出し、新たな気づきを促します。そして具体的な行動計画を一緒に考え、定期的なフォローアップで進捗を確認します。このプロセスでは、答えを与えるのではなく、相手自身が答えを見つけられるよう支援することが何より重要です。

ティーチングの基本ステップ

効果的なティーチングは明確な構造に基づいて進めます。最初に学習目標を設定し、何を学んでほしいかを明確にします。次に学習者の事前知識を確認し、そのレベルに合わせた内容を準備します。情報は論理的かつ構造的に提示し、具体例やモデリングを通じて概念を分かりやすく示します。学んだ内容を実践する機会を設け、その過程で具体的なフィードバックを提供します。特に複雑な内容は小さなステップに分け、視覚・聴覚・体験など複数の感覚を活用して伝えることが効果的です。

状況に応じた使い分け方

初心者への対応:

初心者には基本的にティーチングが効果的です。

ただし、「なぜそうするのか」を考えさせる質問も取り入れると理解が深まります。

中級者・上級者への対応:

基本スキル習得後はコーチングの比重を高め、自ら考え解決する力を育てます。

ビジネスシーンでの例:

新システム導入時は最初にティーチングで基本操作を教え、その後コーチングに移行して各自の活用法を考えさせるといった使い分けが効果的です。この段階的アプローチにより、短期間での基本習得と長期的な応用力の向上を両立できます。

まとめ:バランスが成長を加速させる

コーチングとティーチングは、人材育成において相補的な役割を果たします。これらを誤用すると学習意欲の低下や能力開発の停滞、職場環境の悪化につながることもあります。

効果的な人材育成のポイント:

1. 相手の経験レベルと目標に応じた使い分け

2. 初心者にはティーチングから始め、徐々にコーチングの比重を高める

3. 複雑な問題解決には両方を組み合わせる

コーチングとティーチングのやり方を理解し、状況に応じて適切に使い分けることで、チームメンバーの成長を最大限に支援できます。まずは小さな場面から意識的に使い分けることから始めてみましょう。

目標管理方法「OKR」についてはこちらをご参考ください。

⇒記事:https://pdca-school.jp/column/3765

- 株式会社PDCAの学校/

- コラム /

- 【完全ガイド】コーチングとティーチングのやり方

無料で学べる全4章

Eラーニング「新入社員研修」

ビジネスマナーとホウレンソウなど、ビジネスに必要な知識習得とケーススタディによるスキル習得ができる

- 第一章

- 超実践!ビジネスマナー

- 第二章

- 業務効率向上!ホウレンソウ(報連相)

- 第三章

- 絶対関係構築!コミュニケーション

- 第四章

- クレームをファンに変える!顧客対応

-

CONTACT研修のご相談はこちら

設立以来15年間で延べ

5000社以上110,155名の支援実績 -

RECRUIT採用情報

一人一人の価値を圧倒的に高める

「働きがいを生きがいへ」